S’échapper par un « tas d’images superposées »

Expression imagée du soi non binaire chez Maia Kobabe et Maël Maréchal

Selon Loïc Bourdeau, une majorité d’autofictions contemporaines « participent activement à une critique sociale, à une mise en récit de la différence, à rendre trouble le genre, la sexualité et l’identité » (2019, 37). Si le récit de soi s’avère l’avenue privilégiée d’auteurices queer et marginalisé·e·s souhaitant sortir de l’ombre, c’est qu’il leur permet d’interpréter le réel à leur manière, de faire advenir une nouvelle version des faits où s’affirment enfin des voix longtemps réprimées. Chez les artistes non binaires1, ce besoin de partager une expérience troublée par les normes sociales se fait particulièrement criant et « les prises de paroles publiques se sont multipliées à mesure que la visibilité et la valorisation de la diversité de genre ont pris de l’ampleur » (Crémier 2023, 92), tel qu’en témoigne la parution de livres comme Genre Queer2 en 2022 et La Minotaure en 2019. Bien que ce dernier soit classé comme un roman, il n’en demeure pas moins un texte intime à dimension fortement autofictionnelle, librement inspiré de la vie personnelle de Maël Maréchal qui, à l’instar du « je » de La Minotaure, « s’identifie comme femme, butch, lesbienne et bigenre, c’est-à-dire qu’elle appartient à la fois aux genres féminin et masculin, soit en même temps, soit à des moments différents » (Arseneau 2022, 64). Mais tandis que la non-binarité est seulement suggérée dans ce roman qui « célèbre […] l’exploration des identités » (Arsenault et Maréchal 2019), il en est autrement de Genre Queer, « une autobiographie non binaire » (Kobabe 2022, 3) où Maia Kobabe assume et nomme clairement l’avènement de son identité de genre. On retrouve dans les deux cas, toutefois, ce déploiement d’une existence en dehors de la binarité de genre, de l’« hétéronormativité » (Warner 1991 cité dans Crémier 2023, 9), de la « cisnormativité » (Bauer et al. 2009 cité dans Crémier 2023, 9) et des codes que ces systèmes impliquent. Pour survivre à une société contraignante qui ne cesse d’opprimer leur véritable nature, les voix narratives de Kobabe et Maréchal semblent éprouver la nécessité de dépasser le langage courant pour se tourner vers une parole poétique, apte à dépeindre leur subjectivité queer au-delà des conventions. Si le médium de la bande dessinée se prête évidemment bien à l’exercice, le roman La Minotaure, pourtant dépourvu d’illustrations, recourt à d’autres techniques lyriques et visuelles pour dépeindre le vécu sensible d’une voix narrative qui nous dit : « Je me suis échappée. Avec des tas d’images superposées. Avec un langage que je perds et je ne cherche pas à rattraper. » (Maréchal 2019, 8) Ces deux œuvres ont en commun de recourir au langage de l’image pour dépeindre l’expérience tout à fait unique de la non-binarité, telle qu’elle est vécue et ressentie par deux narrateurices dont les quêtes identitaires respectives sont présentées dans leur entièreté – du malheur initial des protagonistes à leur épanouissement résultant de la déconstruction inévitable d’une binarité de genre ayant toujours empêché le vrai soi d’émerger. Il s’agira donc de relever puis de comparer les procédés d’imagerie poétique dont se servent Kobabe et Maréchal pour refléter la subjectivité non binaire de leur persona littéraire respective, et ce, à travers les trois étapes marquant le parcours identitaire des narrateurices – le mal-être, l’éclatement, puis l’émancipation.

Mal-être

Au sein des sociétés patriarcales, ainsi que l’expliquent Ninna Aalbæk Timmermann et Rebecca Strunge Mortensen, l’hétérosexualité et l’identité cisgenre constituent le « point central de toutes les constructions sociales, politiques et culturelles liées au genre, ils en deviennent la fondation » (2022, 15; je traduis). La Minotaure et Genre Queer mettent en scène deux personnages ayant énormément souffert de cette vision hétérocisnormative et des standards contraignants qu’elle impose aux personnes issues de la diversité de genre, lesquelles doivent obligatoirement s’y plier pour ne pas devenir « the unmarked other » (Aalbæk Timmermann et Strunge Mortensen 2022, 15). La voix narrative de La Minotaure dénonce cette tendance à vouloir contenir les êtres humains dans des catégories binaires restrictives et prédéterminées, au risque de les ostraciser ou de les obliger à « justifier [leur] présence » (Maréchal 2019, 12) s’ils dérogent à ces attentes :

[…] il n’y a que des vêtements, cartes, revues, films, jouets bien identifiés pour hommes ou pour femmes. […] Pour des gens comme moi […], des gens au genre double, qui se sentent en même temps beau et belle, émue et ému, qui sont dépassé·e·s par leur langue si sexiste, par leur double socialisation et de fille et de garçon, l’espace public est un écartèlement et un vide qui engouffre jusqu’à nos espoirs, nos familles, nos intimités.

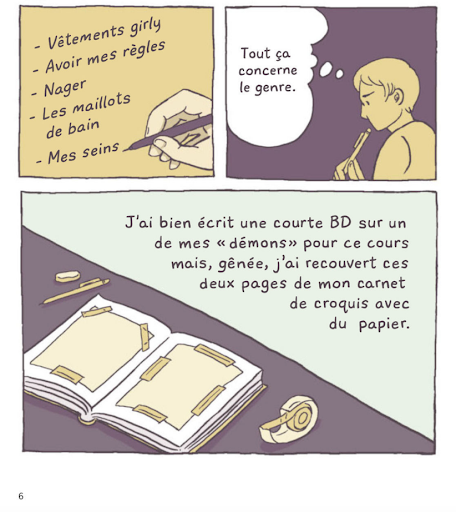

Maël Maréchal dépeint l’ampleur du tourment que subit sa protagoniste face à un monde qui souhaite l’anéantir et qui perçoit son identité comme une maladie, au point de lui faire croire qu’elle serait « atteinte de personnages multiples » (Maréchal 2019, 122). Chez Maia Kobabe, le prologue expose également ce mal-être face aux normes de genre oppressantes en soulignant la difficulté avec laquelle lo narrateurice doit établir la liste de ses « démons » (Kobabe 2022, 6), qu’ille3 finit d’ailleurs par dissimuler tout de suite après les avoir inscrits dans son cahier : « Vêtements girly / Avoir mes règles / Nager / Les maillots de bain / Mes seins » (2022, 6, voir figure 1).

Ayant été assigné·e fille à la naissance, mais s’identifiant comme non binaire, l’instance narrative éprouve une grande honte à l’égard de tout ce qui pourrait signaler une certaine féminité, en plus d’être réticente à révéler au grand jour sa subversion des normes de genre. De même, si la narratrice de La Minotaure se désigne au féminin tout au long du texte, sans recourir à une graphie neutre, elle témoigne néanmoins de son appartenance à un « genre […] pluriel » (Maréchal 2019, 126) et se dit « toujours triste lorsque les hommes ne voient en [elle] qu’une femme » (Maréchal 2019, 126), puisqu’elle existe en dehors de cette assignation simpliste qui, comme pour Kobabe, lui donne l’impression d’être « fautive, fausse, incomplète » (Maréchal 2019, 17).

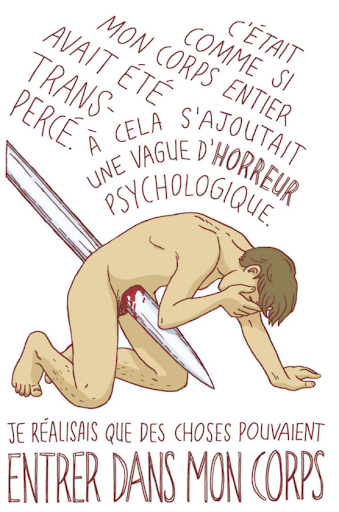

Tout rappel du genre assigné à la naissance est une source inévitable de douleur pour les protagonistes. Suite à son premier rendez-vous gynécologique, lo narrateurice de Genre Queer apparaît littéralement traversé·e d’une lame, replié·e sur ille-même et dégoulinant·e de sang, en pleine agonie : « C’était comme si mon corps entier avait été transpercé. À cela s’ajoutait une vague d’horreur psychologique. Je réalisais que des choses pouvaient entrer dans mon corps » (Kobabe 2022, 128, voir figure 2).

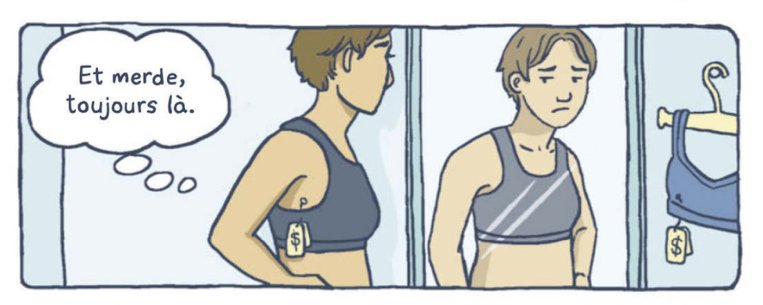

Similairement, le simple fait d’avoir ses menstruations constitue une lourde épreuve ayant l’effet d’une « traumatic actualization of [the] gendered flesh » (2022, 25-26), comme l’indique la chercheuse Kylee Carcione. Tandis que la voix narrative de Maréchal nous avoue crûment avoir « saigné pendant trois jours et [être] presque parvenue à croire que tout s’était bien passé » (Maréchal 2019, 103), Kobabe affirme que « nombre de [s]es cauchemars tournent autour du sang menstruel » (2022, 35, voir figure 3).

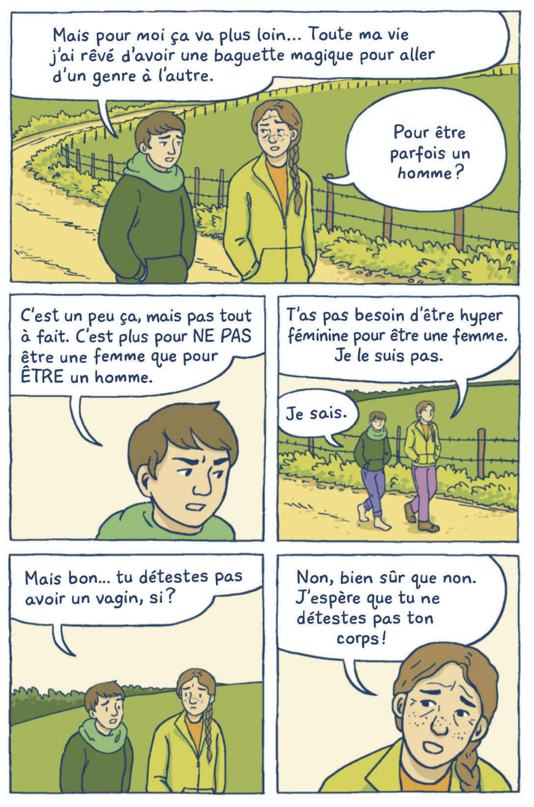

Lo narrateurice va jusqu’à représenter les toilettes imaginées dans ses rêves, « pas de porte[s] » (Kobabe 2022, 36, voir figure 3) et submergées de liquide rouge, pour mieux illustrer son sentiment d’horreur. Les deux protagonistes sont aux prises avec un corps qu’illes s’efforcent d’oublier, mais dont les traits sexués agissent comme une constante négation de leur identité de genre plurielle et non binaire. Afin d’exprimer ce profond malaise envers la « bande d’images défilantes qui se superposent à [s]oi » (Maréchal 2019, 10), Maréchal recourt au symbole du miroir qui, selon Loïc Bourdeau, « est à la fois reflet et cadre; derrière l’image de soi apparaît l’image sociale normative acceptable » (2019, 15), à laquelle ne correspondent pas les protagonistes de Maréchal et de Kobabe. La voix narrative de La Minotaure se décrit comme « une chair de verre éclaté » (Maréchal 2019, 8), un être composite dont les défauts semblent amplifiés par ce miroir qui l’obsède; elle stipule que son « reflet ne semble jamais être le bon » (Maréchal 2019, 30), qu’il ne répond ni à ses propres exigences ni à celles de la société. L’usage de cette figure se répète chez Kobabe, où un miroir de salle d’essayage laisse paraître le visage dépité de Maia qui, en observant ses seins dans la glace, se dit : « Et merde, toujours là » (Kobabe 2022, 84, voir figure 4). Dans les deux cas, le langage imagé vient symboliser la difficulté du rapport au corps, ce que Carcione appelle « the metaphors of struggle with the flesh » (2022, 7).

Chez Maréchal, les standards sociaux paralysent la narratrice non binaire, dont l’anxiété monte face à la rigidité d’un imaginaire collectif véhiculant des idées préconçues sur le genre et des fantasmes empêchant son vrai soi d’advenir : « J’ai peur de tous ces miroirs ambulants qui ne se brisent pas. Qui ne reflètent que des fantasmes de bonshommes sept heures. Je ne crois qu’aux éclats. » (Maréchal 2019, 25) Ainsi que l’énonce Bourdeau, à « l’âge où l’identité se construit par rapport à des modèles adultes, la narratrice est coincée » (2019, 14), prise au piège de normes hétérocisnormatives suffocantes qu’incarnent son entourage et celui de Maia Kobabe. En effet, dans Genre Queer, les incompréhensions parentales viennent ternir le désir de Maia d’amorcer sa transition non binaire, comme lorsque sa mère banalise son dilemme identitaire en déclarant qu’ille n’a « pas besoin d’être hyper féminine pour être une femme » (Kobabe 2022, 148, voir figure 5), ou lorsqu’elle lo fait culpabiliser de ne pas vouloir d’enfants : « Ça me fait de la peine que tu dises ça. Tu ferais vraiment une bonne mère » (Kobabe 2022, 149, voir figure 5). Dans cette scène où lo protagoniste se fait imposer des valeurs et une vision du monde qui ne sont pas les siennes, chaque nouvelle vignette amplifie la frustration et l’exaspération de Maia, qui peine à se faire entendre et accepter pour ce qu’ille est.

Puisque le lien à autrui détermine grandement la perception qu’une personne a d’elle-même, le mal-être des personnages surgit inévitablement d’un besoin longtemps inassouvi de représentation. La narratrice de Maréchal peine encore à trouver des pair·e·s qui lui ressemblent : « J’existe, pourtant, je possède chaleur et organes, je projette maints amours et désirs, mais je n’apparais nulle part, hormis, peut-être, dans certains festivals underground ou dans les poèmes d’Andrea Gibson » (Maréchal 2019, 30). Ne pouvant s’appuyer que sur très peu d’exemples queers pour valider son identité, la voix narrative se tourne vers ses composantes les plus élémentaires – chaleur humaine, organes vitaux, désirs – pour affirmer son existence. En ce sens, l’écriture de Maréchal se veut principalement libératrice, comme le confirme la narratrice : « Je n’écris pas pour me faire comprendre; j’écris parce qu’à l’intérieur de moi il y a une petite fille effrayée » (Maréchal 2019, 156). Si Kobabe relate également certains événements douloureux de son enfance, il semble que ces anecdotes personnelles visent surtout à communiquer des apprentissages pouvant possiblement combler un manque d’informations sur la non-binarité – comme s’il s’agissait d’une manière pour l’auteurice de comprendre, voire d’épauler, l’enfant queer qu’ille a été :

Je passais beaucoup de temps à regarder les garçons en chemise, jaloux de leur buste plat. […] Mes seins ont pris mon dos en otage. Un binder aurait pu m’aider mais je ne savais pas encore que ça existait.

Selon Caitlin Davies, l’approche pédagogique imagée de Kobabe fonctionne en deux temps, puisqu’elle aide lo narrateurice à « traverser sa propre perception du genre, mais aussi à transmettre le tout de manière accessible à son lectorat » (2021, 69; je traduis). Grâce au partage de son expérience vécue, l’auteurice de Genre Queer peut ainsi « soutenir un·e jeune qui éprouve[rait] la même chose que [lo] à propos du genre » (Kobabe 2022, 185) et devenir le modèle non binaire qu’ille-même aurait rêvé d’avoir.

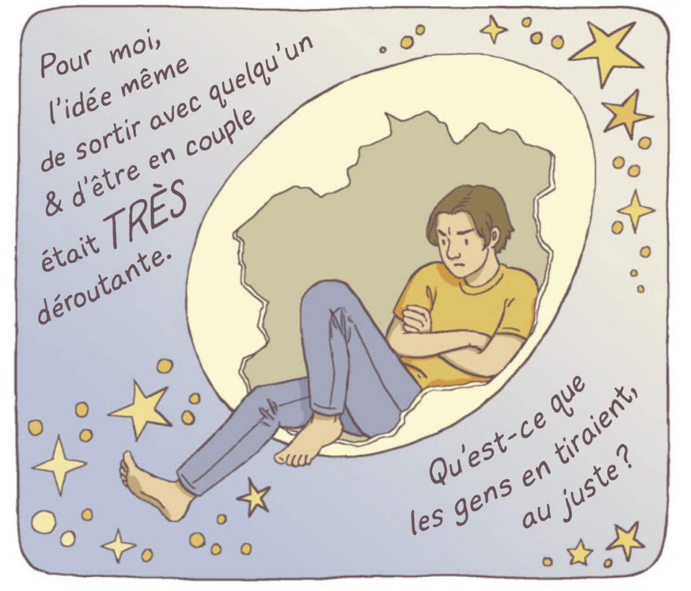

Il reste que les protagonistes de Maréchal et de Kobabe, confronté·e·s à des attentes inatteignables ainsi qu’aux commentaires désobligeants de leurs proches, manquent de modèles vers qui se tourner et se trouvent déchiré·e·s par ce que Crémier nomme un « point de vue double, à la fois dépendant du système dominant et affecté par un horizon de possibilités queer » (2023, 44). La pression sociale pousse les deux protagonistes vers un mode de vie non désiré, et donc inconfortable, ce que symbolise clairement la coquille brisée dans laquelle se réfugie le personnage de Maia, pour qui « l’idée même de sortir avec quelqu’un et d’être en couple était TRÈS déroutante » (Kobabe 2022, 111, voir figure 7).

De son côté, la narratrice de Maréchal sent qu’on lui impose une voix qui ne serait pas la sienne, qu’on « s’appropri[e] la parole pour dire [s]a sexualité alors qu[‘elle] voulai[t] la créer de toute pièce » (Maréchal 2019, 68). Faisant face à une réelle impossibilité d’être soi, les narrateurices de Maréchal et de Kobabe savent qu’il leur faut briser les règles et « casser tous les miroirs » (Maréchal 2019, 31) pour survivre.

Éclatement

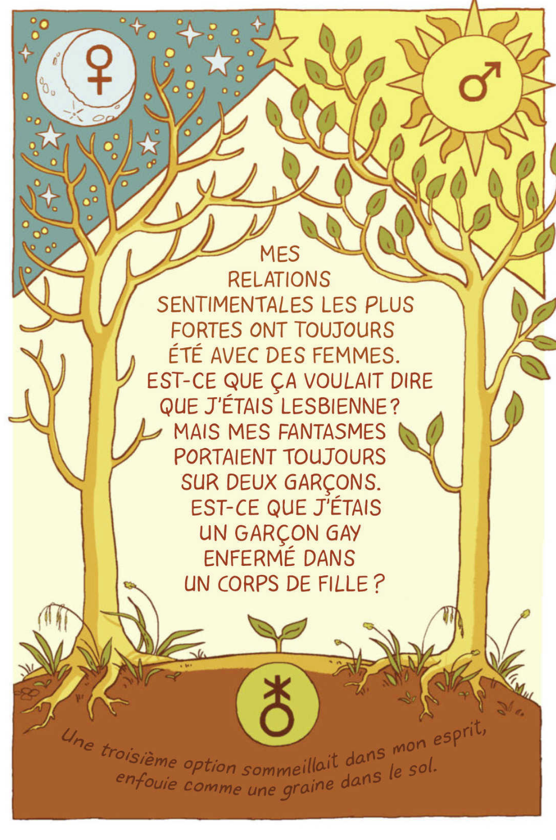

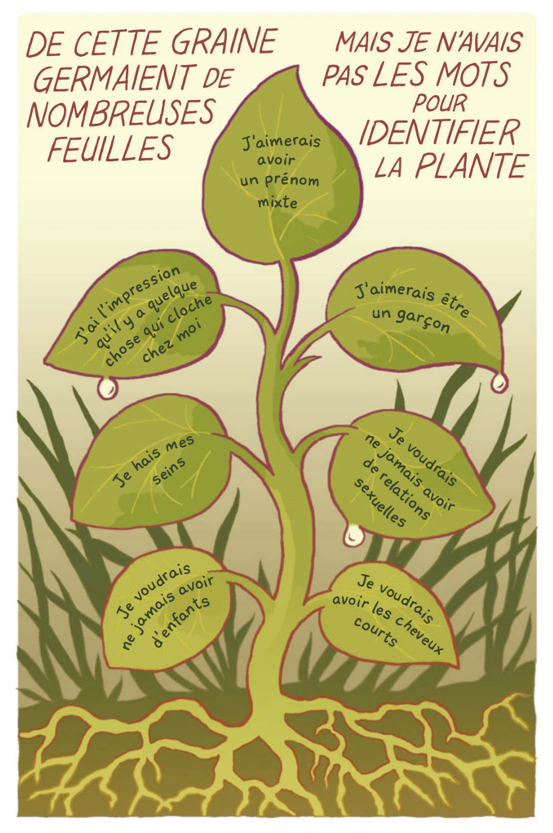

C’est d’abord à travers la langue que s’opère l’« éclatement identitaire » (Bourdeau 2019, 15) chez Maréchal et Kobabe, puisque La Minotaure et Genre Queer réfléchissent tous deux aux possibles d’un langage expressif et inclusif, hors norme, apte à faire entendre les réalités queers. Ce n’est donc pas un hasard si Maia Kobabe « relies much more on image than text » (Carcione 2022, 23); ille dessine lorsque les mots lui manquent et sa voix narrative en fait de même, recourant à l’illustration de ses sentiments pour démêler la part abstraite de son identité non binaire : « Une troisième option sommeillait dans mon esprit, enfouie comme une graine dans le sol. De cette graine germait de nombreuses feuilles, mais je n’avais pas les mots pour identifier la plante » (Kobabe 2022, 65-66, voir figure 8).

Étalés sur deux pages, ces mots venus décrire le besoin d’une troisième option – ou d’« un troisième membre du système de genre » (Crémier 2023, X), selon la formule de Loïs Crémier – encadrent une petite pousse verte qui prend tranquillement racine entre les grands arbres de la féminité et de la masculinité. C’est en cette jeune plante que se reconnaît Maia, dont les doutes et les désirs sont comme de nouvelles feuilles participant à raffermir la pousse, à la rendre entière. Si Caitlin Davies affirme que Kobabe « turns to natural imagery to seek clarity » (2021, 77), il me semble que l’illustration de cette troisième option n’est pas seulement relative au genre – elle représente également l’option d’adopter le langage de l’image comme alternative à la langue courante, l’imagerie devenant un outil de dévoilement sincère, cet « organe très fragile entre les mots et les gestes » (Maréchal 2019, 176) dont la narratrice de Maréchal a cruellement besoin pour se réinventer : « Les mots finissent toujours par faillir au réel. Mon parler-image n’est pas un manque d’éloquence émotionnelle. C’est un gain de langage […] » (Maréchal 2019, 112). La voix narrative embrasse ici la poésie comme on attrape une bouée de sauvetage; elle va, comme l’indique Miriam Sbih, « par-delà les limites du langage conventionnel » (2019) pour mieux explorer, puis repousser, les frontières de sa propre identité.

Les narrateurices cherchent également à faire éclater la langue en se réappropriant les étiquettes qui les définissent, ce qui témoigne de leur volonté commune d’appréhender un langage débinarisé. D’un côté, la protagoniste de La Minotaure apprivoise son amour des femmes et déplore de n’avoir « jamais été mise en présence de cet autre langage » (Maréchal 2019, 50), de mots pouvant décrire cette réalité. Elle apprend toutefois à embrasser sa marginalité inclassable et souhaite « laisser libre cours à des plaisirs qui n’ont peut-être ni nom ni langage et qui n’en ont pas besoin » (Maréchal 2019, 85), sachant que c’est à travers la fluidité et le décloisonnement « que retentit le queer dans toute la force de sa propre langue » (Sbih 2019). D’un autre côté, lo narrateurice de Genre Queer éprouve un réconfort nouveau en découvrant le nom de groupes auxquels ille appartient, phénomène qu’explique Karolína Zlámalová en déclarant que « [b]efore the protagonists have a chance to enter a community of shared experience, the discovery of an existing term represents the existence of such a community » (2023, 11). Ainsi, le sentiment d’appartenance de Maia passe nécessairement par l’adoption de néologismes – « non binaire » et « autoandrophilie » (Kobabe 2022, 147 et 157), par exemple – qui l’aident à définir sa personne, mais aussi par le rejet d’étiquettes plus traditionnelles qui lui correspondent moins, telles que « transgenre » et « gay » (Kobabe 2022, 69 et 43). Chez Kobabe comme chez Maréchal, le passage vers la non-binarité implique la revendication d’une nouvelle façon de se désigner. Alors que le personnage de Maia adopte les pronoms néologiques « Ille et lo » (Kobabe 2022, 189, voir figure 9) – qui lui donnent des étoiles dans les yeux tant ille en est fier·ère –, la narratrice de Maréchal se choisit un prénom mythologique « qui lui permet de travailler le langage » (Arsenault et Maréchal 2019) et qui incarne sa force autant que la pluralité de son identité : « La Minotaure, c’est ce qui reste de moi lorsqu’il ne reste plus rien de moi […]. C’est mon surgissement. […] Ma doublure. […] La Minotaure, c’est mon ombre, mon contour, ma vérité, mon seul véritable reflet » (Maréchal 2019, 53). Se revendiquant de cette « bête mythique et hybride née de la matière de deux mondes » (Maréchal 2019, 53), la voix narrative prend l’allure d’une fière et dangereuse créature, prête à survivre « dans cette réalité qui ne [lui] laissait même pas voir la trace de [s]on ombre » (Maréchal 2019, 125).

À propos de la bande dessinée de Kobabe, Karolína Zlámalová constate que « la découverte et l’adoption d’un vocabulaire approprié sont suivies de la confiance grandissante du soi envers sa propre identité » (2023, 1; je traduis). Le même phénomène se produit chez Maréchal, où la narratrice ose aller à l’encontre des codes sociaux qui l’ont toujours affligée pour se débarrasser – parfois littéralement – du poids de stéréotypes genrés : « On extirpe de mon corps une masse informe et noire, carbonisée. […] C’est une jolie sacoche. […] On a dû l’oublier dans mon corps » (Maréchal 2019, 153). Par son allusion métaphorique à la « sacoche », accessoire typiquement féminin, Maréchal vient illustrer la propension des normes sociales à pénétrer les individus et à les contaminer de l’intérieur. La voix narrative de La Minotaure refuse d’être ainsi catégorisée et laisse surgir sa véritable nature, qui mérite d’exister hors des codes : « Je suis dans la rébellion. […] Je me transforme. […] Tous les corps sont les miens […]. Je me donne le droit de vivre » (Maréchal 2019, 50). Enchaînant les envolées lyriques, la voix narrative embrasse toutes les facettes de sa personne et, selon les mots de Bourdeau, « se positionne dans une dualité » (2019, 16), refuse de trancher, car c’est seulement dans l’indécidabilité qu’elle peut vivre entièrement :

Ils ne comprennent pas que je ne souhaite jamais passer complètement pour un homme. À mes yeux, cette double condition est ce qui me permet d’être complète et d’apparaître dans le réel. J’existe en ce monde dans la traversée des genres. Je suis simultanéité. Je ne peux pas choisir entre être un homme ou être une femme, car ce serait choisir entre une moitié de cœur et l’autre.

La narratrice de Maréchal est habitée par deux genres et se place donc aussi « sous le parapluie des identités de genre non binaires » (Crémier 2023, 90; l’auteur souligne). Lo narrateurice de Genre Queer incarne plutôt sa non-binarité par un mélange de codes masculins/féminins et par une valorisation de « l’androgynie » (Kobabe 2022, 64, voir figure 10), forme de performativité du genre que lo narrateurice décrit sur un fond jaune étoilé, comme pour l’associer à la lumière et au bonheur.

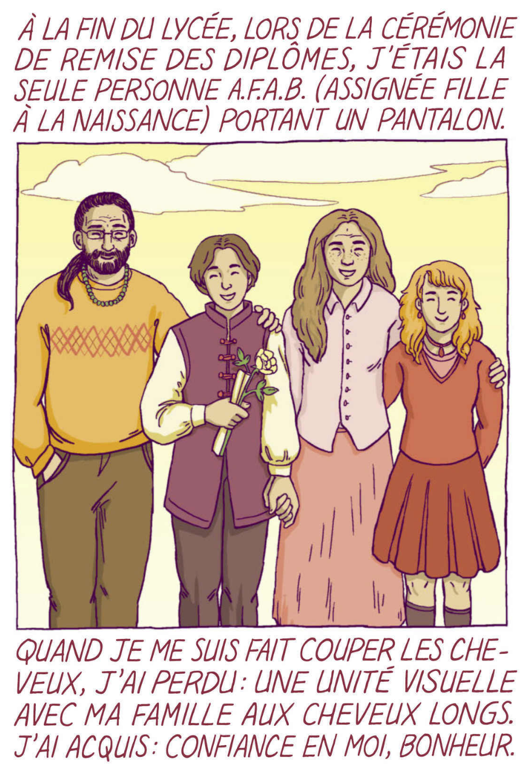

La voix narrative de Kobabe confirme ce désir d’ambiguité dans l’expression de son genre lors d’une confidence à un ami : « […] je veux que les gens hésitent en permanence sur mon genre. Je veux pas de barbe et je veux pas que ma voix change. Je veux pas PLUS de traits genrés, j’en veux MOINS » (Kobabe 2022, 175; l’auteurice souligne). Pour les deux narrateurices de notre corpus, l’éclatement des codes binaires devient vital, essentiel à l’affirmation sincère du soi. Tandis que la non-binarité transparaît chez Maréchal grâce à des associations poétiques et à l’usage de symboles, ce sont les dessins qui, chez Kobabe, parviennent à déconstruire les normes physiques associées au genre. De par le format visuel de son autobiographie, Maia Kobabe « se concentre sur l’expression de genre à travers l’apparence du corps dessiné à même la page » (Carcione 2022, 25; je traduis), comme lorsqu’ille se représente plus jeune, comblé·e de s’être « fait couper les cheveux » et d’avoir été « la seule personne A.F.A.B. (assignée fille à la naissance) portant un pantalon » (Kobabe 2022, 96, voir figure 11).

Lo protagoniste intègre son portrait familial fièrement, doté·e de traits mélangés et mélangeants, propices à brouiller la piste du genre. L’apparence ambiguë de Maia confronte le lectorat à l’impossibilité de lo catégoriser, en plus d’insister sur « the capability of comics to represent plurality visually » (2021, 81), tel que le souligne Caitlin Davies. Dans ce cas, la perte de « l’unité visuelle » (Kobabe 2022, 96) avec les autres membres de la famille est le prix à payer pour lo narrateurice qui souhaite troubler la binarité de genre et, enfin, y échapper.

Émancipation

L’éclatement du statu quo fait place à un nouvel imaginaire au sein de La Minotaure et de Genre Queer, à un espace sain et épanouissant pour nos deux protagonistes – bref, à un « reflet hors des miroirs » (Maréchal 2019, 54). La narratrice de Maréchal témoigne des effets transformateurs de sa rupture avec l’hétérocisnormativité : « Depuis la chute du petit miroir, depuis son éclatement en mille morceaux, je ne suis plus la même » (Maréchal 2019, 51). N’étant plus assujettie au paradigme étriqué du système, à « la façon dont la société nous dit qu’il est possible de se regarder, de s’inventer » (Arsenault et Maréchal 2019), la voix narrative reconnaît toute « la potentialité du mythe » (Bourdeau 2019, 12) et se donne le droit de s’imaginer elle-même sous les formes les plus absurdes et étonnantes, les plus éloignées du monde réel : « Je rêve de me promener poitrine nue avec une tête de Minotaure et un pis gargantuesque. […] Je suis la colonne vertébrale brisée de Frida Kahlo » (Maréchal 2019, 79). Ces images se chargent d’ouvrir les horizons de la narratrice, qui d’un coup se métamorphose en Frida, l’artiste ayant su convertir ses traumatismes en beauté, mais aussi en un monstre délivré, la Minotaure dans toute son hybridité, cette « très belle échappée-bête » (Maréchal 2019, 54). Par une analogie tout aussi émancipatrice, lo narrateurice de Genre Queer se compare au serpent changeant de peau afin d’illustrer la sensation qu’ille éprouve en retirant le vêtement serré qui lui permet de dissimuler sa poitrine : « Si je porte un binder trop longtemps, j’ai l’impression de devoir muer » (Kobabe 2022, 212, voir figure 12).

La douleur qui résulte de son altération physique semble ainsi atténuée par l’allusion positive à une figure animale qui fascine Maia depuis son enfance et dans laquelle ille peut se reconnaître. Les deux œuvres de notre corpus jouent, comme le dit Carcione, avec « the experiences of fantasy and reality » (2022, 4), ce que permettent les métaphores décrivant la réalité non binaire. Par exemple, lorsque la voix narrative de Kobabe affirme son désir d’habiter une contrée de l’entre-deux :

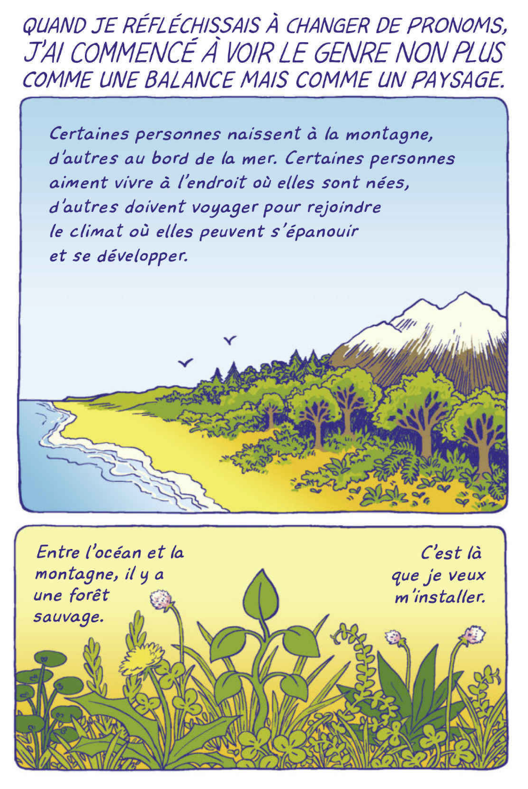

Certaines personnes naissent à la montagne, d’autres au bord de la mer. Certaines personnes aiment vivre à l’endroit où elles sont nées, d’autres doivent voyager pour rejoindre le climat où elles peuvent s’épanouir et se développer. Entre l’océan et la montagne, il y a une forêt sauvage. C’est là que je veux m’installer

Force est de constater que ce passage reprend presque exactement la formule qu’on retrouvait déjà chez Maréchal et qui marque la transition du personnage non binaire vers un espace adapté à ses désirs : « Il existe des mondes en parallèle de ceux qui dominent notre existence. C’est là que j’habiterai, dorénavant » (Maréchal 2019, 50; je souligne). Aux yeux de nos protagonistes échappé·e·s d’une société hétérocisnormative prête à les exclure, il ne reste plus qu’à trouver refuge dans cet ailleurs favorable à l’épanouissement naturel de leurs identités.

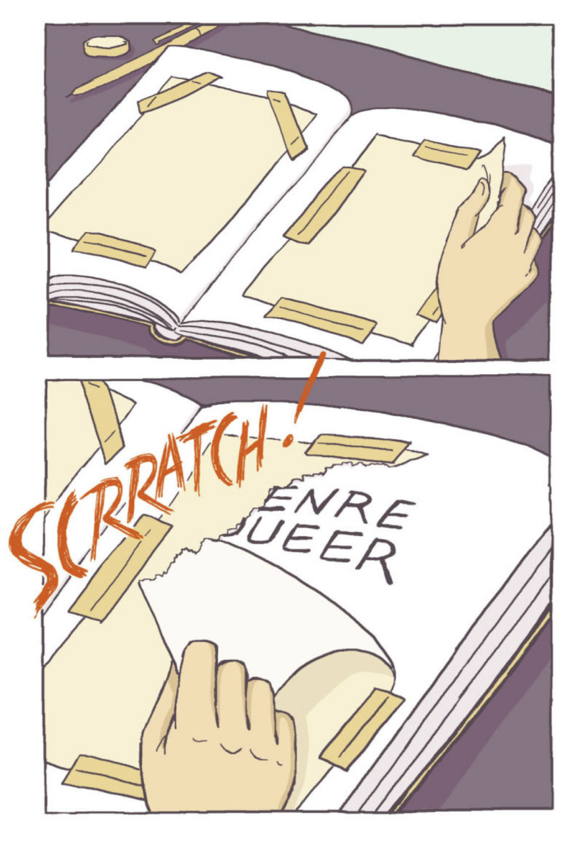

Par ailleurs, si Genre Queer et La Minotaure suivent le cheminement de deux personnes non binaires, du mal-être jusqu’à l’émancipation, c’est l’acte d’écriture en lui-même qui, « comme un acte de survie » (Bourdeau 2019, 11), se révèle libérateur pour les narrateurices de ces histoires. Au cours d’une entrevue avec Marie-Louise Arsenault, Maël Maréchal déclare que « la narratrice de La Minotaure s’affranchit des oppressions qui l’étouffent à travers un faux dialogue » (2019) sous forme de lettres. Par ces fragments discontinus, très longs ou de quelques mots seulement, souvent sans numéro de page, le roman génère une certaine « désorientation » formelle et contribue à énoncer « une multitude d’expériences […] qui, assemblées, constituent une vie » (Bourdeau 2019, 13), exposant l’existence bigenre dans toute la dispersion qu’elle engendre chez la narratrice de Maréchal. Ce procédé visuel « s’accorde parfaitement au propos du livre » (Turbide 2019) en évoquant l’éclatement du miroir social : « Tout revient aux éclats, à l’éparpillement, à la surprise d’entendre quelque chose de si fragile se briser enfin. Les miroirs explosent, Maude, et cela me rassure » (Maréchal 2019, 51). Par son récit, la narratrice de La Minotaure acquiert un énorme pouvoir, celui de devenir sujet : « J’aurai enfin appris à sortir de l’histoire. Je serai extradiégétique. Je serai écrivaine » (Maréchal 2019, 159). Chez Maréchal comme chez Kobabe, le personnage non binaire passe du statut de victime à celui d’auteurice de sa propre histoire et affirme ainsi son agentivité, que la société aura vainement cherché à lui retirer. Si, comme nous l’avons vu, lo narrateurice de Genre Queer choisit d’abord de cacher ses insécurités notées dans un cahier (Kobabe 2022, 6, voir annexe : figure 1), la situation évolue dès la page suivante, alors qu’on nous présente la main de Maia venue déchirer la feuille qui dissimulait le contenu de son carnet – ce qui révèle aussi le titre de l’autobiographie de Maia Kobabe : « Genre Queer » (Kobabe 2022, 7, voir figure 14).

Par une habile mise en abyme, lo narrateurice nous dévoile le début de cette même bande dessinée que l’on s’apprête à lire, comme pour nous confirmer à l’avance qu’ille a bel et bien terminé son projet d’affirmation de soi, Genre Queer étant désormais publié. L’image est puissante et ne requiert aucun mot pour l’appuyer, mise à part l’onomatopée « SCRRATCH! » (Kobabe 2022, 7, voir figure 14), qui imite le bruit du déchirement, de la rupture. Ce prologue nous annonce d’emblée l’accomplissement de Maia Kobabe qui, au bout d’une quête identitaire semée d’embûches, finit par rompre avec son sentiment de honte et par s’épanouir non seulement en tant que personne non binaire, mais aussi en tant qu’artiste.

Chez Maréchal et Kobabe, la voix narrative se dote d’une telle force qu’elle parvient à s’élever au-dessus de l’hétérocisnormativité, à ne diriger son attention que vers les autres mondes qui l’attendent – celui de l’écriture comme celui de la queerness. En ce sens, comme le croit Davies, chaque récit « demonstrates the effectiveness in conveying gender diversity through a visual medium » (2021, 89), qu’il soit question des dessins concrets de Genre Queer ou des phrases poétiques de La Minotaure. Par un langage imagé qui dépasse la banalité des mots courants, tous deux parviennent à illustrer cette profonde détresse de l’individu ostracisé, mais aussi le débordement d’allégresse qui s’avère accessible aux personnes qui sont prêtes à ignorer le regard d’autrui pour s’accepter telles qu’elles sont. Ces œuvres illustrent les réalités non binaires pour les rendre plus accessibles et ainsi mieux tracer le cours d’existences queers d’abord refoulées et incomprises, puis progressivement assumées : celle de Maia, qui « veu[t] juste être [s]oi-même » (Kobabe 2022, 71), et celle du « je »de La Minotaure, qui déborde de tout ce qui veut la contenir :

La bête orgiaque. C’est moi, dans mon dénuement le plus extrême. […] Je ne suis jamais seule. La Minotaure. Ma force et ma vulnérabilité. Ma sentinelle avec un pis immense et plein. Ma beauté. Mon tout plein de ciel. En elle subsiste une force que je ne croyais pas avoir, en elle transparaît un aplomb qui me surprend encore. La Minotaure a toujours été libre

Et c’est bien à cette liberté que s’accrochent les protagonistes de Maréchal et de Kobabe – la liberté d’exister hors des normes de genre, hors d’un système et d’un langage qu’on ne « cherche pas à rattraper » (Maréchal 2019, 8).

- 1À l’instar du chercheur Loïs Crémier et de la traductrice Anne-Charlotte Husson, j’opte pour l’usage du trait d’union dans le substantif composé « non-binarité » ainsi que pour la graphie sans trait d’union pour l’emploi adjectival de l’expression « non binaire ».

- 2Bien que ce livre ait été originellement publié en anglais sous le titre Gender Queer (2020), je me réfère ici à la traduction française d’Anne-Charlotte Husson, parue en 2022 : Genre Queer, une autobiographie non binaire.

- 3Concernant les pronoms de Kobabe, de sa voix narrative et des autres personnages de son récit, je me réfère aux aux décisions linguistiques de la traductrice de Gender Queer, faites en consultation avec l’auteurice de la BD : « […] Maia Kobabe a requis une alternance des accords au masculin et au féminin pour son propre personnage. […] Les pronoms de Maia Kobabe et Jaina Bee, e/em/eir, sont traduits par ille et lo (Ille veut qu’on lo nomme ainsi). Les pronoms de Melanie Gillman, they/them, sont traduits par iel/lea (iel veut qu’on lea genre ainsi). À l’oral, ille est prononcé comme grille et non il ; lea est prononcé le-a. » (Husson, « Note de traduction », dans Kobabe 2022 [2020], 2)