Appel de textes

Perturbations

De l’art de déjouer la domination gravitationnelle

Il y a des gens auxquels le Soleil donne un sentiment de sécurité - dit Qwfwq -, de stabilité, de protection. Pas à moi

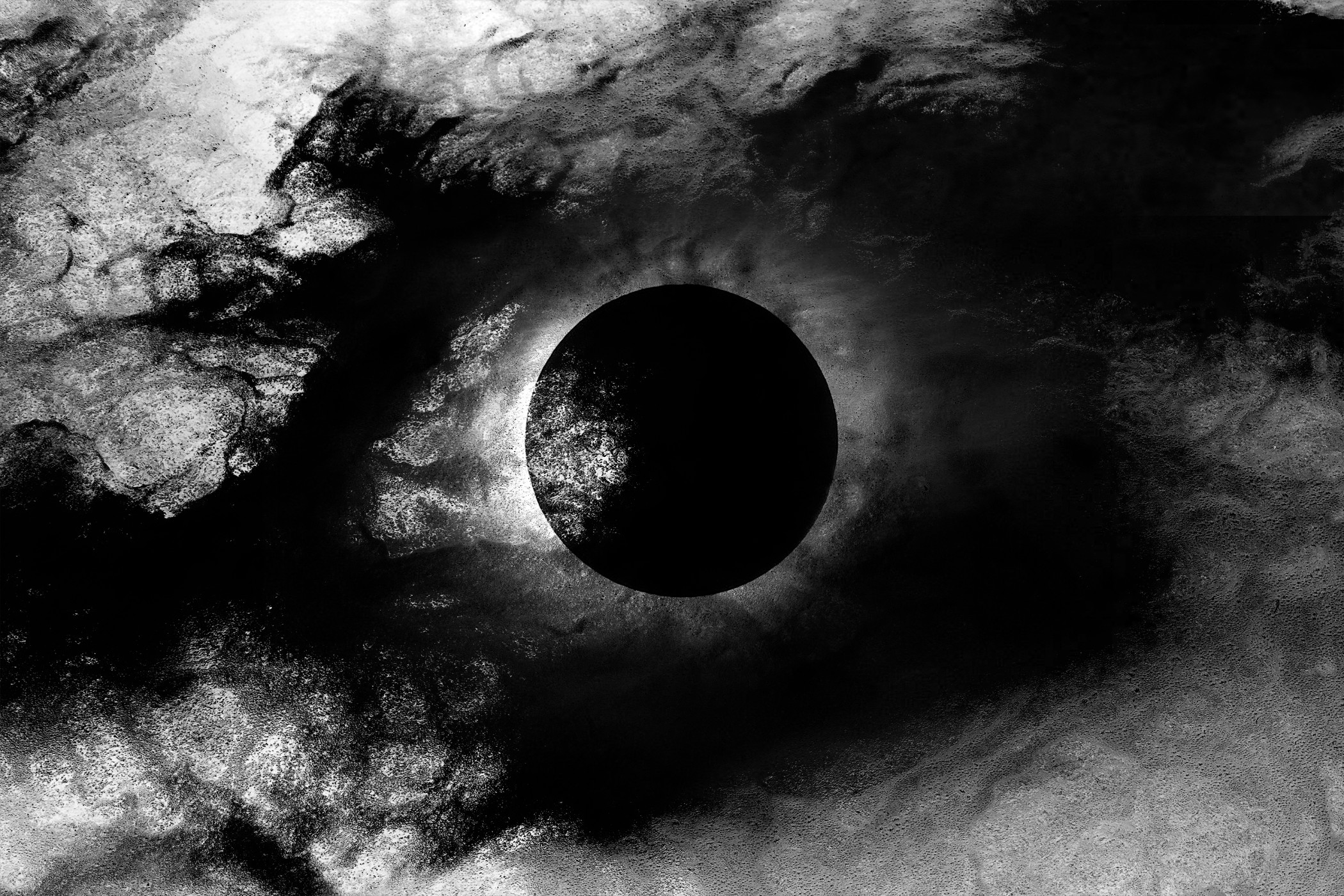

S’inspirant des théories de la mécanique céleste, ce numéro de Post-Scriptum souhaite explorer le potentiel épistémique de l’image produite par les « orbites irrégulières découpées comme des fleurs de dahlia » (Calvino 2013, 60) tracées par les corps célestes dans leurs trajectoires. Loin de constituer des ellipses parfaites, les parcours des étoiles et des planètes autour d’un astre central sont déformés par leur relation – stable ou fugace – avec d’autres corps proches. Ces altérations produites par des éléments périphériques constituent des perturbations qui parviennent à déranger les orbites gravitationnelles sans en détourner complètement le dessin.

La culture, au sens large, ne rappelle-t-elle pas le cosmos? En 1928, Robert Ezra Park, pionnier dans les études culturelles des métropoles, affirme : « […] every revolution, every Aufklärung, every intellectual awakening and renaissance has been and will be provoked by some invading population movement or by the intrusion of some alien cultural agency » (885). La thèse qui considère l’exogène comme le seul agent de transformation est sûrement à nuancer. Cependant, nous envisageons la culture comme un ensemble hétérogène, où des apports minoritaires – de genre, de classe, liés à une supposée appartenance ethnique, etc. – perturbent la culture dominante et y greffent des œuvres inattendues. Pensons, par exemple, au « petit séisme » (Durand 2011) provoqué par la publication du roman Kuessipan (Fontaine 2011) qui, tout en affirmant « l’ouverture d’un nouveau corpus, autochtone et innu » (Chartier 2017, 167) remet en question les frontières de la littérature québécoise. Celles-ci avaient été déjà élargies par lesdites « écritures migrantes » et même par les textes anglophones ayant secoué l’identité littéraire québécoise, telle que la pièce de théâtre The Dragonfly of Chicoutimi (Tremblay 1995). La bibliothèque nationale – et la bibliothèque de chaque auteur.trice – ressemble à une métropole, un labyrinthe en perpétuelles fermentation et transformation : « L’univers (que d’autres appellent la Bibliothèque) » (Borges 1983, 71). Quel rôle joue l’œuvre perçue comme étrange, voire étrangère, dans cette mutation de l’horizon culturel commun?

La métropole réinvente constamment son centre car des perturbations parviennent à le déplacer ou à le multiplier. Reconnaître dans la perturbation un élément créateur fondamental dans la production culturelle nous permet de repenser les rapports entre le centre et la périphérie. Bien que les institutions inscrivent dans les œuvres la trace de ces rapports de force, la création s’avère également une tentative de les déjouer par la production d’un « imaginaire social instituant » (Castoriadis 1975, 533-538). En ces termes, plutôt que de concevoir un conflit entre une culture monolithique centrale et des expressions qui perturbent son orbite – que ce soit linguistique, formelle, dans le domaine du dicible, ou de la mémoire collective – il devient envisageable de considérer un processus génétique maintenu vivant par la perturbation perpétuelle de l’existant. Le manifeste « Pour une ‘‘littérature-monde en français’’ » (2007), nous permet de visibiliser la « révolution copernicienne » qui a déplacé – au moins partiellement – le francocentrisme de la littérature écrite en français. Cependant, encore plus qu’à louer les révolutions réussies, nous invitons à considérer les stratégies des pionniers.ères de la perturbation qui ont préparé, souvent par un mimétisme stratégique plus tard critiqué, le renversement – ou même l’ébranlement – des rapports entre le centre et la périphérie de la production culturelle.

***

La perturbation astrale ne se circonscrit pas au seul rapport du grand au petit, entre la masse d’un corps central et dominant – dont la centralité et la domination sont toutes relatives – et les masses périphériques qui interviennent sur son orbite. La perturbation est aussi, et peut-être surtout, la perturbation des corps périphériques entre eux. Rappelons que la planète Neptune a été découverte grâce à l’observation de la perturbation qu’elle exerce sur l’orbite d’Uranus. En effet, l’ellipse képlérienne est une simplification ignorant la perturbation réciproque des corps qui orbitent autour d’un centre commun. Dans l’espace se dessine un enchevêtrement d’influences, d’échanges, de négociations, d’attractions et de répulsions entre corps mineurs: un dialogue astral malgré la domination gravitationnelle des grands corps célestes. Ce qui devient envisageable si nous divergeons notre attention de l’assurant centre de gravité.

Ce froissement invisible entre des orbites contiguës nous permet de penser aux liens entre des phénomènes littéraires et culturels non centraux : comment les discours marginaux, périphériques, peuvent se perturber entre eux, se déviant l’un et l’autre des chemins de l’hégémonie? On peut penser, par exemple, à la puissance des pratiques de « co-résistance » qui permettent de déjouer nos imaginaires coloniaux (Betasamosake Simpson 2017, 66). Or, si les rapports entre discours marginaux peuvent être pensés en termes d’alliances, d’amitiés, de « connexion des flux, composition des ensembles non dénombrables » (Deleuze et Guattari 1980, 590), il nous intéresse d’explorer ce qui demeure, dans ces relations, éloigné des parcours idéaux, des orbites régulières. Du Congrès des écrivains et artistes noirs de Paris (1956) à celui de Rome (1959), de la Conférence tricontinentale de la Havane (1966) au Festival panafricain d’Alger (1969), nous invitons à penser aux nombreux échanges qui constellent l’histoire par-delà des dominations gravitationnelles. De manière plus générale, ces perturbations réciproques prennent aussi la forme de textes écrits à plusieurs mains, d’anthologies, et de l’imprévisible et incontrôlable intertextualité.

***

En mécanique quantique, lorsqu’on prétend décrire un phénomène réel à l’aide d’une équation qui devient beaucoup trop complexe, on peut faire appel à une équation simple, idéale, dont on connaît la solution, pour y appliquer des écarts, des perturbations permettant de s’approcher du phénomène à décrire. Ce procédé est nommé la théorie de la perturbation et permet de proposer des solutions à des problèmes en apparence irrésolubles. Cependant, plus on s’écartera de l’équation idéale, moins exact sera le résultat.

La question se pose alors: jusqu’à quel point peut-on perturber la théorie, l’étirer, y introduire des parenthèses ou des trous, pour parvenir à décrire, voire à comprendre un phénomène culturel? Un exemple, parmi d’autres possibles: dans Psychanalyse et hybridité (2018), Thamy Ayouch perturbe la psychanalyse avec la théorie postcoloniale et la pensée queer pour en faire un instrument efficace dans des contextes extra-européens ou non-hétéronormatifs. Or, comment la pratique peut-elle perturber la pensée théorique? Est-il possible de conserver cette dualité, ou bien doit-on assumer « cet algorithme de vivre, où la théorie et la pratique s’entremêlent sans démarcation » (Betasamosake Simpson, 2022, 25)? L’abandon de la théorie spéculative en faveur d’une praxis vivifiante comporte la perte absolue de maîtrise de l’objet d’étude et la possibilité de se laisser perturber par l’aventure de la recherche. Les propositions peuvent porter, sans devoir s’y limiter, sur les pistes de réflexion suivantes :

- La perturbation des centres dominants par des apports minoritaires dans l’espace littéraire et, au sens large, dans l’espace culturel.

- Les œuvres, les auteurs.trices ou les phénomènes inattendus qui mettent en question les relations entre centre et périphérie ou qui résistent aux cadres d’analyse basés sur la structure centre-périphérie.

- L’analyse des œuvres qui ont redessiné l’appartenance identitaire d’un groupe.

- Les genres littéraires, les œuvres ou les auteur.trices relégué.es aux marges du champ littéraire et l’histoire de leur institutionnalisation/fuite de l’institutionnalisation.

- Les alliances des groupes marginaux pour défier la norme dominante.

- La traduction comme moyen de perturber la culture d’arrivée.

- L’analyse de la perturbation du langage par l’influence des langues minoritaires ou des langues étrangères.

- La représentation de la perturbation, soit-elle astrale, culturelle ou sociale.

- Les détournements de la théorie par la pratique: la pensée théorique mise à l’épreuve des praxis littéraires transdisciplinaires perturbatrices.

- Les effets des ruptures épistémiques majeures et des désobéissances moins éclatantes.

Nous encourageons les contributions en recherche et en recherche-création en français ou en anglais. Les personnes qui souhaitent soumettre un article pour ce numéro de Post-Scriptum doivent envoyer deux documents : une proposition d’article anonyme (300 mots) et une courte notice biobibliographique (200 mots) qui contient le titre de la proposition d’article. Ces documents sont à envoyer au plus tard le 27 mai 2024 à l’adresse suivante : redaction@post-scriptum.org. Les propositions feront l’objet d’une évaluation à l’aveugle par le comité de lecture.

Perturbations

The art of thwarting gravitational domination

There are people for whom the Sun provides a sense of security – said Qfwfq – stability, protection. Not me.

Inspired by theories of celestial mechanics, this issue of Post-Scriptum aims to explore the epistemic potential of the image produced by the “irregular orbits, cut like the flower of a dahlia” (Calvino 2015, 50) traced by the trajectories of celestial bodies. Far from being perfect ellipses, the paths of stars and planets around a central star are distorted by their relationship—stable or fleeting—with other nearby bodies. These alterations produced by peripheral elements constitute perturbations that manage to disturb gravitational orbits without completely distorting their design.

Is culture not, in some sense, a reflection of the cosmos? In 1928, Robert Ezra Park, a pioneer in cultural studies of the metropolis, asserted: « […] every revolution, every Aufklärung, every intellectual awakening and renaissance has been and will be provoked by some invading population movement or by the intrusion of some alien cultural agency » (885). The thesis that considers the exogenous as the only agent of transformation must surely be nuanced; for us, culture is a heterogeneous ensemble, where the contributions of minorities—of gender, class, groups of a supposed ethnicity, etc.—produce perturbations from which unexpected works are grafted onto the dominant production. We can consider, for example, the “small earthquake” (Durand 2011) provoked by the publication of the novel Kuessipan (Fontaine 2011) which, while affirming “the opening of a new corpus, Aboriginal and Innu” (Chartier 2017, 167), calls into question the borders of Quebec literature. These had already been expanded by the so-called “migrant writings,” and even by anglophone texts that had shaken up Quebec literary identity, such as the play The Dragonfly of Chicoutimi (Tremblay 1995). The national library—and the library of every author—resembles a metropolis, a labyrinth in constant fermentation and transformation: “The universe (which others call the Library)” (Borges 1964, 62). What role does the work perceived as strange, even foreign, play in this mutation of the common cultural horizon?

The metropolis is constantly reinventing its center, since perturbations displace it or multiply it. Although institutions leave a trace of these power relations in cultural works, creation can also be an attempt to thwart them by producing an “imaginaire social instituant” (Castoriadis 1975, 533-538). Rather than conceiving a conflict between a central monolithic culture and the expressions that perturb its orbit—whether linguistic, formal, in the realm of the expressible, or of collective memory—we can consider a genetic process kept alive by the perpetual perturbation of the boundaries of the semiosphere: “These invasions, sometimes by separate texts, and sometimes by whole cultural layers, variously effect the internal structure of the ’world picture’ of the culture […].” (Lotman 1990, 126). The manifesto “Pour une littérature-monde en français” (2007) gives us an insight into the “Copernican revolution” that has shifted—at least partially—the francocentrism of literature written in French. But even more than praising successful revolutions, this is an invitation to consider the strategies of pioneers of perturbation who prepared, often through a strategic mimicry later criticized, the overthrowing—or even better, the undermining—of relations between the center and the periphery of cultural production.

***

Astral perturbation is not limited to the relation between large and small, between the mass of a central, dominant body—whose centrality and domination are relative—and the peripheral masses that intervene in its orbit. Perturbation is also, perhaps above all, characteristic of the movement of peripheral bodies in relation to each other. Note that the planet Neptune was discovered by observing the perturbation it exerts on the orbit of Uranus. In fact, the Keplerian ellipse is a simplification that ignores the reciprocal perturbation of bodies orbiting around a common center. In space, a tangle of influences, exchanges, negotiations, attractions and rejections between minor bodies takes shape: an astral dialogue is established despite the gravitational domination of the large celestial bodies. This becomes possible if we turn our attention away from the reassuring center of gravity.

These invisible disturbances caused by the proximity of adjacent orbits allow us to reflect on the links between non-central literary and cultural phenomena: how can marginal, peripheral discourses perturbate each other, deviating in the same movement from the paths of hegemony? We might mention, for example, the practices of “co-resistance” that allow us to thwart our colonial thinking (Betasamosake Simpson 2017, 66). But while the relationships between marginal discourses can be conceived in terms of alliances, friendships, or “connexion des flux, composition des ensembles non dénombrables” (Deleuze et Guattari 1980, 590), we are interested in exploring what remains, in these relationships, far removed from ideal paths, regular orbits. From the Congress of Black Writers and Artists in Paris (1956) or Rome (1959) to the Bandung Conference (1955) and the Tricontinental Conference (1966); from the Festival panafricain of Alger (1969) to the Carrefour international des littératures autochtones de la Francophonie in Wendake (2008), we invite thinking about the many exchanges that have taken place throughout history, over and above gravitational dominance. More generally, these reciprocal perturbations also take the shape of texts written by several hands, anthologies, and unpredictable, uncontrollable intertextuality.

***

In quantum mechanics, when we want to describe a real phenomenon using an equation that becomes too complex, we can use a simple and ideal equation, whose solution we know, then apply deviations, perturbations which bring us closer to the phenomenon we want to describe. Known as perturbation theory, this procedure can be used to propose solutions to seemingly unsolvable problems. However, the further we deviate from the ideal equation, the less accurate the result will be.

The question then arises: how far can we disrupt theory, stretch it, introduce parentheses or gaps in it, in order to describe or even understand a cultural phenomenon? An example, among many others: in Psychanalyse et hybridité (2018), Thamy Ayouch perturbs psychoanalysis with postcolonial and queer theory to make it an effective instrument in extra-European or non-heteronormative contexts. In which ways can the practice perturb the theoretical thought? Is it possible to maintain this duality, or must we assume “[t]his algorithm of living, theory and praxis seamlessly intertwined and relationally responsive to each other” (Betasamosake Simpson 2021, 4)? Providing oneself with a life-giving praxis implies the absolute loss of mastery of the object of study, and the possibility of allowing oneself to be disturbed by the adventure of research.

Proposals may address, but are not limited to, the following themes:

- Perturbation of dominant centers by minority contributions in the literary space and, in a broader sense, in the cultural space;

- Unexpected works, authors or phenomena that question the relationship between center and periphery or that resist analytical frameworks based on the center-periphery structure;

- Analysis of the works that have redefined a group’s sense of identity;

- Literary genres, works or authors pushed into the margins of the literary field and the story of their institutionalization/evasion of institutionalization;

- Alliances of marginal groups to challenge the dominant norm;

- Translation as a means of perturbing the target culture;

- Analysis of language perturbation due to the influence of minority languages or foreign languages;

- Representation of the perturbation, whether astral, cultural or social;

- Detour of theory by practice: theoretical thought put to the test of disruptive transdisciplinary literary praxis;

- The effects of major epistemic ruptures and less dazzling disobedience.

- Image de couverture

- Éditeur·rice(s)

-

- Samuele Ellena

- Ana Kancepolsky Teichmann

- Date limite

- 15 mai 2024

- Date de parution

- 1 décembre 2024